2019年9月5日(木)に青山学院大学にて、eスポーツの研究セッション「ユニバーサルeスポーツ研究会」が開催されました。

プロゲーマーを主軸としてショービジネスとしてのeスポーツだけでなく、様々な可能性について議論するこのイベントの模様をご紹介いたします。

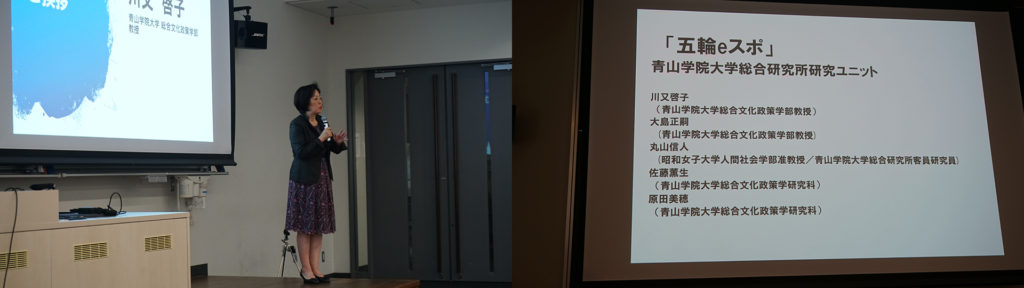

主催:青山学院大学総合研究所研究ユニット「五輪eスポ」

場所:青山学院大学 青山キャンパス

日時:2019年9月5日(木)13:30~17:30

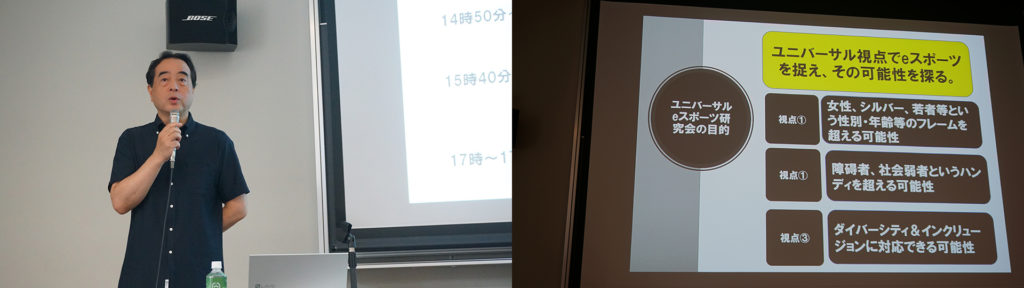

内容:ユニバーサル視点でeスポーツを捉え、その可能性を探る。このテーマに即した3つのセッション、パネルディスカッション。

(セッションA)「新たに女性が活躍するステージとしてのeスポーツ」

(セッションB)「障碍やハンディを超えるeスポーツ」

(セッションC)「ダイバーシティ教育に対応するeスポーツ」

対象:民間企業、官公庁・自治体、研究者、学生、その他eスポーツにご関心のある方

■主催の青山学院eSports研究ユニット「五輪eスポ」とは

今年で30周年を迎える青山学院大学総合研究所。その研究ユニットの一つです。

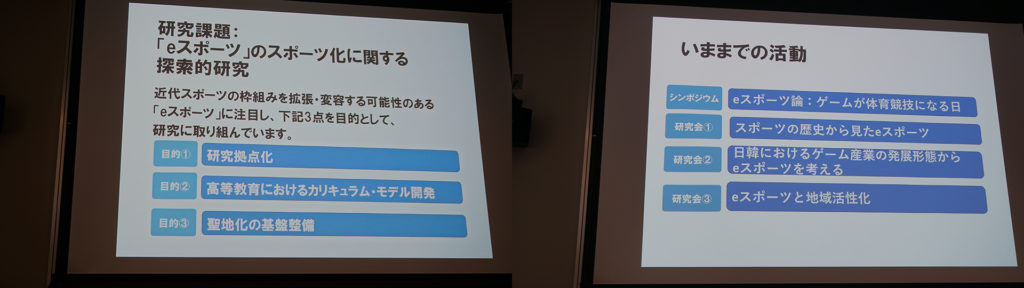

代表を川又啓子 総合文化政策学部教授が務め、近代スポーツの枠組みを拡張・変容する可能性をもつ「eスポーツ」に注目し研究を進めています。

2020東京オリンピック・パラリンピックに向け、eスポーツの

1.研究拠点化

2.高等教育におけるカリキュラム・モデル開発

3.eスポーツの聖地化の基盤整備

の3点を目指しています。

これまでに

シンポジウム:eスポーツ論・ゲームが体育競技になる日

研究会:スポーツの歴史から見たeスポーツ

研究会:日韓におけるゲーム産業の発展形態からeスポーツを考える

研究会:eスポーツと地域活性化

といった活動を行っています。

■ユニバーサル視点でのeスポーツの可能性

今回のユニバーサルeスポーツ研究会は、総合モデレーターとして昭和女子大学 人間社会学部 丸山信人准教授が司会進行を行い、3つの視点からの探索的研究で、社会に新たな価値を創出することを探ります。

■セッションA:新たに女性が活躍するステージとしてのeスポーツ

3名の女性登壇者により「eスポーツの持つ、女性、シルバー、若者という性別・年齢などのフレームを超える可能性」についてのセッション、パネルディスカッションが行われました。

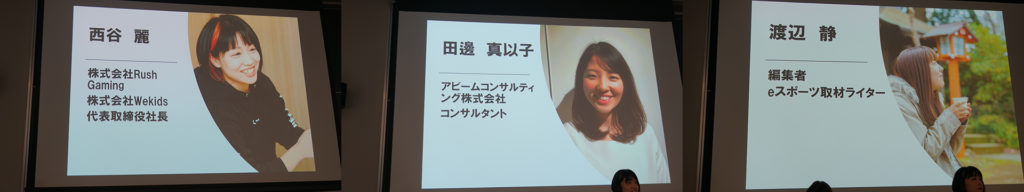

登壇者

西谷 麗氏(株式会社Wekids 株式会社Rush Gaming 代表取締役社長)

田邊 真以子氏(アビームコンサルティング株式会社 コンサルタント)

渡辺 静氏(編集者・eスポーツ取材ライター)

西谷氏は自身が運営するプロゲーミングチーム「Rush Gaming」の特色について紹介。

Rush Gamingはゲームの実力、実績があることは前提条件として当たり前、としています。さらにプロとして影響力を持っていること(TwitterやYouTubeのフォロワー数など)がプロである、という方針です。

選手のインフルエンサーとしての面のプロデュース、さらにはチームのブランド化によるアパレルグッズ展開を行っています。

このブランディングやプロデュースにおいて、男性ゲーマーだけでは成し難く、そこに女性CEO、女性プロデューサーの視点が活きているとのことです。

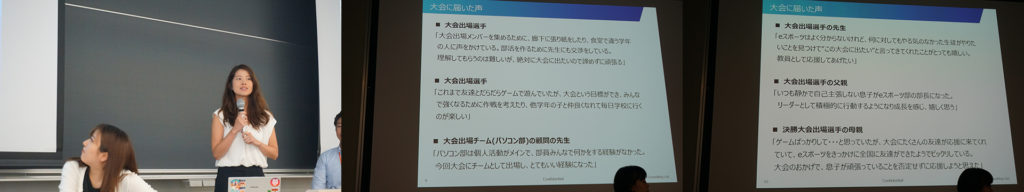

田邊氏は自身が立案、開催に関わった「全国高校eスポーツ選手権」を紹介。

親戚の高校生からeスポーツの魅力を聞いたことを契機に、高校生のeスポーツ大会を企画した田邊氏。

この全国高校eスポーツ選手権から、eスポーツ部発足支援プログラムで全国80校以上の部活が誕生。

さらに高校生自身や、教育者、保護者よりeスポーツを部活として取り組むことの魅力や意義の声が届くようになったそうです。

eスポーツが身体能力や性別を問わず打ち込むことができる新たな活動として広まりを見せています。

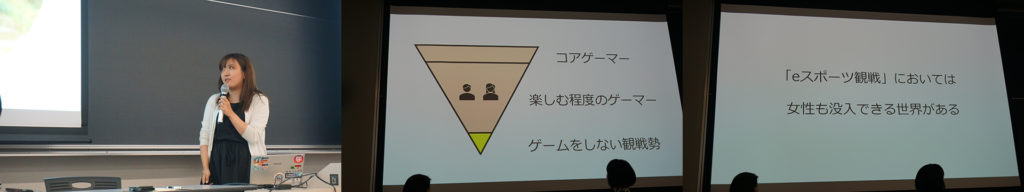

渡辺氏はeスポーツライターとしての活動のほか、自身がライターの前にeスポーツの観戦勢である、という点を紹介。

観戦者、オーディエンスとして既存のスポーツを楽しむようにeスポーツも楽しむという視点。

eスポーツは女性もオーディエンスとして楽しめるエンターテイメントであるということ。

そしてオーディエンスの存在が興行としてのジャンルを成長させること。

このように性別を問わずeスポーツは楽しめるものであり、それゆえに更なる発展性があることを挙げていました。

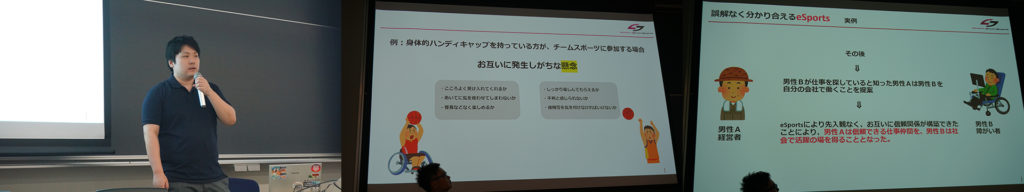

■セッションB:障碍やハンディを超えるeスポーツ

続いて「eスポーツの持つ、障碍者、社会弱者というハンディを超える可能性」についてのセッション、パネルディスカッションが行われました。

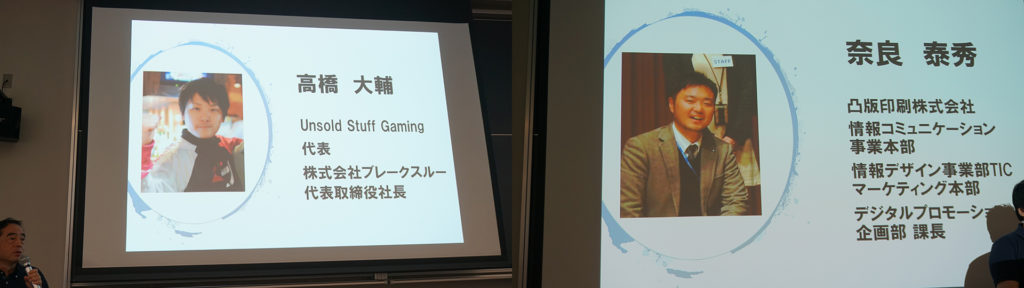

登壇者

高橋 大輔氏(株式会社ブレークスルー Unsold Stuff Gaming 代表)

奈良 泰秀氏(凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部課長)

プロeスポーツチームUnsold Stuff Gamingを運営する高橋氏は、eスポーツが、健常者も障碍者も関係なくコミュニケーションをとれるものと紹介。

まず既存のチームスポーツに健常者と障碍者が参加する場合、お互いに発生しがちな懸念があることを挙げられました。

この懸念はスポーツ競技だけでなく、社会参加にも通じる懸念の壁であると指摘。

eスポーツならばこの壁を超えて、誤解なく分かり合える手段であり、さらにeスポーツを通じて誤解や偏見なく社会参加にも繋がる機会になるとのことです。

実例として、自身のeスポーツ仲間が実は障害を持つ方であると知らずに交流を深め、障碍を持つ方と分かった後にUnsold Stuff Gamingチームマネージャーとして加わってもらったエピソードを語られました。

奈良氏は凸版印刷のeスポーツへの関わりを紹介。

凸版印刷は印刷技術だけでなく、様々な分野を手掛けています。多種多様な広がりを見せる凸版印刷の事業分野ですが、一貫しているのは、情報・文化の担い手として豊かなくらしに貢献する、という社会貢献の企業理念とのことです。

そうした多様性に配慮した社会の実現、ユニバーサルデザインの開発と推進、といった方面のなかに、多くの人が隔てなく楽しむことができるeスポーツがあり、凸版印刷がeスポーツへ取り組むようになったのは必然だったとのこと。

面白いのは、eスポーツ分野への取り組みが決まった際、eスポーツをより知るためにまず行ったことが「社内eスポーツ部の結成」

現在、30名を超える社員が部員として加わり、隔週1回のペースで就業時間後に集まり、ゲームでの交流を行っているそうです。

■セッションC:ダイバーシティ教育に対応するeスポーツ

最後は、総合モデレーターの丸山准教授のコーディネートにより、5名の登壇者全員と、会場の参加者との対話式という形でのディスカッションが行われました。

来場者にはeスポーツに直接関わる業種の方だけでなく、一般企業の方や、学生の方も見受けられました。

来場者席からたえず質問が挙がり、活発なディスカッションとなっていました。

eスポーツが今、どれだけ注目されているのか、そしてeスポーツという言葉についてまだ様々な意見や疑問点があり、更なる議論が必要である、そういったeスポーツの“今”を体現したような時間でした。

■eスポーツとはなにか。その研究はこれからも続く

eスポーツ元年、この言葉が登場してからすでに数年が過ぎました。

eスポーツは既存のスポーツとも比肩する、あるいはより高額な世界大会の賞金額や、新たに若者層のヒーロー像となるプロゲーマーの登場、そういった華やかなショービジネス的な観点で登場しました。今もeスポーツの主体をそのように捉えている人は多くいると考えられます。

しかし、eスポーツは今回のセッションで紹介された通り、新産業というだけには収まらない新たな価値と様々な可能性を持っています。

eスポーツを、eスポーツというただ一言で表すことは出来ません。ですがeスポーツという単語だけで理解できていると思ってしまう、そういう好ましくないことも起こり得ます。

総合モデレーターとして登壇された丸山准教授は、今回のセッションをeスポーツの探索的研究、と表現されました。

eスポーツの研究はまさに探索であり「現在eスポーツについて揺るぎない答えを誰も持ち合わせていない」「様々な視点、意見の議論を継続することが必要」という現状を認識することから、eスポーツを考えることは始まると筆者は感じました。

eスポーツに関わる方、関わっていきたいと考えている方は、青山学院eSports研究ユニット「五輪eスポ」のこれからの研究活動に注目です。

コメントを残す